| 首页 |

|

曾在“万里黄河第一坝”奋战过的三位院士 |

|

|

|

|

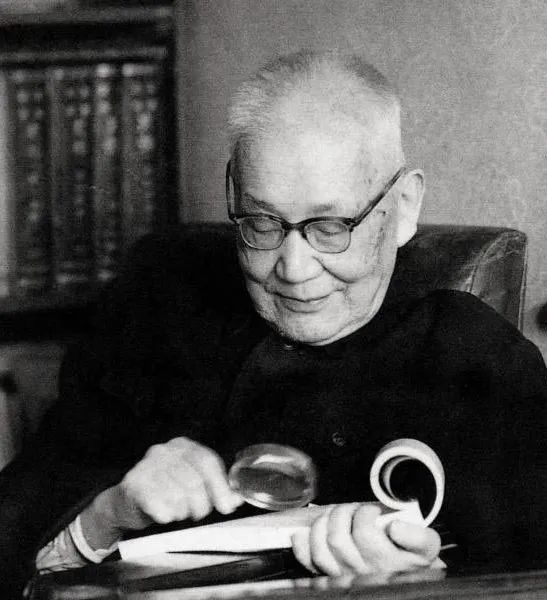

上世纪五十年代,当新中国的第一缕晨光洒向三门峡谷,一群身披星辉的水利先驱在这里集结。他们以赤子之心丈量黄河脉搏,用科学智慧驯服千年洪流,在激荡的浪涛声中铸就了“万里黄河第一坝”——黄河三门峡水利枢纽工程。这项工程不仅是新中国水利建设史上的一颗璀璨明珠,更见证了一代院士用青春与热血浇筑的信仰丰碑。 汪胡桢 1957年3月,在政协第二届全国委员会第三次会议上,汪胡桢就三门峡水利枢纽工程的设计问题,作了《委托国外设计水利工程必须有助于我国水利技术科学的成长》的发言。6月,在第一届全国人民代表大会第四次会议上,汪胡桢作了《有关三门峡水库的几件事》的发言,认为要使三门峡水库发挥最大的作用,必须重视三桩辅助工作:第一,要做好黄河上游水土保持工作;第二,要做好上游移民工作;第三,要做好下游河槽整理工作。 1958年11月11日,三门峡水利枢纽截流指挥部正式成立,汪胡桢为总指挥之一。 汪胡桢是一位非常富有创新精神的总工程师。在技术问题上,他敢于负责,敢于突破。人门岛开挖,苏联专家提出开挖规划是2/3的设计开挖线,深度是每次开挖要去掉2/3,保留1/3,以避免设计开挖线的震动、破裂。但是,这样的进度不能保证在一个枯水期季节内完成开挖任务。汪胡桢就动脑筋,自己试验,提出深孔爆破方案,一次开挖就可达到设计开挖线的保护层,即1.5米,并且不影响下面的岩层。但苏联专家不同意,说怎么保证设计线下面的岩层不受破坏呢。汪胡桢说,可以通过试验证明。试验下来,果然没有问题,苏联专家才同意,开挖进度因此大大加快,提前完成了任务。大坝的混凝土浇筑冷却是个技术难题,汪胡桢对此下了很大功夫,提出多种方案,自己动手反复试验,最后提出在坝体预埋冷却水管、水泥中加冰水进行冷却的措施,保证了大坝的浇筑质量。 汪胡桢在工作上与设计分局、技术处和专家工作室有较多接触,对于从苏联列宁格勒水电设计院送来的设计文件和图纸,他都一一审阅,有时还拿起计算尺进行复算。凡是由他审办的文件,他都认真细致地处理,甚至对各种文书的字体都有严格要求,规定在工程图纸上的文字书写必须是仿宋体。 汪胡桢还是一位博学多才的专家教授。他常在闲暇时提出问题让大家“协同思考”,注重探究“所以然”以开拓新思路。针对三门峡重力坝建设,他深入研究混凝土浇筑温度控制问题,指出骨料预热、制冷降温及冷却水管等措施影响进度和成本。他强调坝体温度稳定后才能并缝灌浆,并精确提出水泥浆填充量要求。他主张粗骨料间填细骨料,细骨料间填砂子,空隙填水泥,科学配比形成密实体。他指出仅15%-20%水泥起胶结作用,余量导致水化热问题,因此提倡掺粉煤灰、纸浆废液,采用辗压混凝土、通仓浇筑及埋填块石等节约措施。这些50年代的前瞻性理念虽未被当时苏联专家采纳,但在90年代得到广泛应用。 因三门峡工程建设的需要,要从三门峡市到大坝工地修一条公路。汪胡桢主张修一条永久性高质量的公路,他认为:有高质量的路面,汽车的功率才能得到最大限度的发挥,汽车零部件的磨损才能减到最低限度,使用寿命长,耗油量少。当时,工地的运输车大部分是进口的,代价很高,有了这样一条高质量的公路,就等于节约了大量的维护修理费。从三门峡大坝将来运用角度看,这无疑是一劳永逸的长远大计。黄河规划设计院采纳了他的意见。实践证明,他的这个主张的确是远见卓识。这条公路的确是我国当时所有水电工程工地中最好的一条公路,到如今路况依然良好,发挥着重要的交通作用。 1959年4月,汪胡桢当选为第二届全国人民代表大会代表,并作大会发言,介绍三门峡工程进展情况。6月26日至7月2日,由水电部组织的全国大型水利水电工程质量检查组,在三门峡工地举行质量检查会议,并进行现场施工质量检查。检查组成员有中国专家和前苏联专家共70余人。会议期间,专家们听取了汪胡桢关于三门峡工程施工过程及措施的报告,审查了三门峡工程各项质量检查资料,深入现场核查,最后一致认为三门峡工程质量是良好的。 1960年9月,汪胡桢调任北京水利水电学院(2013年更名为华北水利水电大学)院长。 李鹗鼎(1918年3月15日-2001年12月30日),水力发电工程专家 ,1995年当选为中国工程院院士。1940年毕业于清华大学,原电力工业部高级工程师。从事水电建设事业50多年,参与施工的水电站有狮子滩、三门峡、刘家峡、映秀湾、猫跳河等,解决了许多技术难题,特别是复杂基础处理和大坝浇筑等。参与审查决策的大型水电工程有乌江渡、凤滩、东风、漫湾、大化、岩滩、水口、二滩、天生桥、龙羊峡等,对大量技术问题作出决策,保证了我国大型水电建设的顺利发展。大力推广面板堆石坝、碾压混凝土坝等施工技术,取得很好效果。 1940年,李鹗鼎从清华大学土木系毕业。1943 年,他远赴英国伦敦威廉哈诺工程顾问公司进修,进一步拓宽了自己的学术视野和专业技能。 回国后,李鹗鼎全身心投入到中国的水电建设事业中。20世纪50年代初,随着我国开始大规模的大江大河水电查勘选点和勘测工作,一系列大型水电工程相继启动。为了开发黄河上游的梯级水电,李鹗鼎曾三次徒步沿黄河踏勘。他参加了包括狮子滩、三门峡、刘家峡、映秀湾、猫跳河等众多水电站的建设,凭借深厚的专业功底,解决了诸多技术难题,特别是在复杂基础处理和大坝浇筑等方面,展现出了卓越的技术水平和领导能力。 在担任黄河三门峡工程局总工程师期间,李鹗鼎参与了工程的规划、设计和施工全过程,付出了巨大努力。面对地质条件复杂、施工技术难度大等挑战,他带领团队迎难而上,确保了大坝的安全稳定。 李鹗鼎在文章《回忆三门峡》中提及:“当时勘探队住在两岸搭起的帐篷中,生活工作条件十分艰苦。晚上,我们常在帐篷外点灯讨论工作,蝎子常在脚前爬来爬去,这一幕至今记忆犹新。黄河水大流急,河床钻探极为困难,为了在砥柱石上打孔,还牺牲了一位划羊皮筏的工人,他是为三门峡建设第一个献出生命的人。” 为了摸清截流时的水力学情况,李鹗鼎组织进行了截流模型试验。这一试验在三门峡实践中得到了验证,成为后续国内大江大河截流的重要手段,推动我国水电工程施工技术在截流方面达到国际先进水平。三门峡水利枢纽工程的建成,不仅为当地农业灌溉、防洪抗旱提供了有力支持,也为新中国水电事业的发展积累了宝贵经验。 1958年,李鹗鼎离任黄河三门峡工程局总工程师,又调任刘家峡水电工程局总工程师。 朱伯芳(1928年10月17日- 2024年2月4日),中国水利水电科学研究院高级工程师,水工结构专家。1948年考入国立上海交通大学土木工程系,1951年毕业于上海交通大学,1951—1957年在水利部治淮委员会工作,1958—1969年在中国水利水电科学研究院工作,1969—1978年下放至水电部第十一工程局(水电十一局前身),1995年当选中国工程院院士。 朱伯芳长期致力于中国筑坝技术研究,是我国混凝土温度徐变应力、拱坝优化、混凝土坝仿真及数值监控领域的创建者和奠基人,为我国筑坝技术跻身世界领先水平作出了卓越贡献。在三峡大坝、南水北调工程、小湾拱坝等100多座工程的建设和管理中留下了辉煌篇章。他既是新中国治水、兴水的见证人,也是我国坝工事业跨越式发展的引领者和贡献者。他一生发表论文250余篇,著书10余部,获得国家自然科学三等奖1项、国家科技进步二等奖2项。2007年获得国际大坝会议终身成就奖。 1970年9月,42岁的朱伯芳调入水电部第十一工程局勘测设计研究大队科研组,参与三门峡大坝改建工作。在这里工作的10年时间里,他着手有限单元法在工程中的应用。1976年,编制出我国第一个不稳定温度场有限元程序、第一个混凝土温度徐变应力有限元程序等5个有限元程序,成功运用编制的有限元程序解决三门峡大坝底孔打开的应力计算。1973年,他运用编制的有限元程序为葛洲坝水电站提供计算成果,并开始《有限单元法原理与应用》一书的写作。 据朱伯芳回忆,水电科学院被撤销后,他们来到三门峡工地,既没有科研任务也没有科研设备,住在土坯房内,连做饭的蜂窝煤都要到几十里外的三门峡市去买。在这种客观条件下,他与一个同志合作,做起了有限元法研究。工地缺乏图书资料,他们就利用到外地出差机会査阅文献,工地没有计算机,他们就到外地去计算。在这样困难的条件下,他们提出了一些新的计算方法,编制了我国第一个不稳定温度场有限元程序、第一个混凝土温度徐变应力有限元程序和第一个弹性厚壳有限元程序等五个程序,在三门峡改建、乌江渡、龙羊峡等一系列工程中得到应用。 1978年,朱伯芳调回中国水利水电科学研究院工作。 在水电十一局70年的发展历程中,有无数杰出人才以智慧为笔,以汗水为墨,共同书写了创新、奋斗与奉献的壮丽篇章。那些留在混凝土上的指纹、刻在图纸上的方程式、融进江河的赤诚,早已化作永不熄灭的精神炬火。站在新时代的潮头,我们仰望的不仅是历史的丰碑,更是未来的坐标,这炬火将永远照亮我们的前行之路,激励我们不断攀登新的高峰! |

|

|

|

| 【打印】 【关闭】 |

| 浏览次数: |